20 avril 2007

SILENCE

Si la loi le dit, alors que je ne suis pas si sûre pour les blogs... Chuis pas une pro.

Alors, mes dernières impressions, les 2 minutes qui mes restent.

D'abord, merci de votre intérêt et de votre fidélité...

531 pages visitées, 149 visiteurs, 112 nouveaux et 37 qui sont revenus....

Alors, à tous, d'énormes bisous de la Cendra enflammée qui va .... se taire.... (ça va être dur...)

CENDRA

DERNIERES SEGO ACTIONS LE SAMEDI 21 AVRIL

Ce samedi 21 Avril 2007,

grand tractage pour la victoire!

IL EST IMPORTANT QUE NOUS SOYONS TOUS MOBILISES SAMEDI 21

AVRIL

pour convaincre les derniers indécis

Nous vous invitons à venir nombreux aux rendez-vous listés ci-dessous:

MATIN:

NICE-EST : points rencontre avec la population dans tous les

secteurs, plus équipes pare-brise partout, avec Patrick ALLEMAND, 1er

Vice-président du Conseil Régional, Conseiller Général

RDV à 9 h 30 à la permanence de Patrick ALLEMAND, 13 rue

Bavastro

NICE-OUEST : points rencontre avec la

population dans tous les secteurs, plus équipes pare-brise partout, avec Paul

CUTURELLO, Conseiller Général, et Christine MIRAUCHAUX, Conseillère Régionale

RDV à 9 h 45 à la permanence de Paul CUTURELLO, 82 rue Auguste

Pégurier

APRES-MIDI:

RDV à 15 h 30 à la Fédération, 9 rue Biscarra,

Pour partir en équipes

partout,

avec Yann LIBRATI, Conseiller

Municipal de Nice, et d'autres élu (e)s

SOIREE ELECTORALE

MESSAGE DE LA FEDERATION DES ALPES-MARITIMES

Chère camarade, cher

camarade, A l'occasion du premier tour des

élections présidentielles, la fédération (9 rue biscarra à Nice) ouvre ses

portes, à partir de 19h afin de vivre ensemble cet évènement important pour

notre parti. Afin de faire de cette soirée un

moment convivial, nous t'invitons à venir avec quelque chose à partager

(nourriture ou boissons). A dimanche ! La

Fédération

DERNIER SONDAGE

Je ne cesserai de le répéter, attention à M. Le Pen... Ne nous attardons pas trop sur les sondages, quoique... A chacun sa façon de militer ces 2 derniers jours. ça va chauffer ! Car il y a vraiment du boulot !

DERNIERES NEWS

Programme de Nicolas : Le seul à, le seul à, le seul....... Si on rajoute le Pen qui appelle les Juifs à voter pour lui... Mais ce n'est qu'un détail de l'histoire... (Il est amnésique maintenant... mais ça, ce n'est qu'un détail)

A TELECHARGER UN SUIVI DES SONDAGES PAR LE CSA CISCO... : opi20070419_evolution_des_intentions_de_vote_presidentielle

SEGOLENE ROYAL EN LARMES DEVANT FRANCOIS MITTERRAND

A2 - 26/05/1993 - 00h00m17s

Elections Législatives de Mars 1993, la Gauche est battue . François MITTERRAND doit reformer un nouveau gouvernement . Lors de son dernier conseil des Ministres, il salue un par un ses anciens Ministres dont Ségolène ROYAL Ministre de l'Environnement du gouvernement BEREGOVOY. Nous la voyons ici en larmes pendant une longue poignée de mains avec François MITTERRAND

Parce que j'adorais François Mitterrand, parce que je soutiens Ségolène, parce qu'il faut encore, de nos jours, avoir des idéaux politiques, parce que dimanche, nous allons jouer 5 années de nos vies, s'il vous plait, ne faites pas n'importe quoi ! Votez, dès le premier tour SEGOLENE ROYAL ! Vous ne regretterez pas votre choix !

VOTEZ SEGOLENE

Pour une France plus forte et plus juste. Ce ne sont pas que des mots.

Et pour l'amour de notre pays, aux mille cultures qui font sa richesse...

A VOIR BIEN SUR !

Les sites génériques ou plus "spécifiques" à François Mitterrand :

Et bien plus encore...

GRANDS MOMENTS D'ELOQUENCE PARLEMENTAIRE - 1958

François Mitterrand - réponse au discours d'investiture du Général de Gaulle

Réponse au

discours d’investiture du général de Gaulle

1er

juin 1958

M. François Mitterrand. Mesdames, messieurs, sur quoi allons-nous nous prononcer

dans un instant, sur quelle déclaration, sur quel texte ?

Cependant, on

était en droit d'attendre et de connaître l'opinion du Président du Conseil

pressenti sur des événements récents dont on pourrait croire qu'ils n'ont pas

existé.

[…]

Je suis de ceux qui désiraient entendre l'opinion du

Président du Conseil désigné sur les faits qui ont fixé l'orientation de la

crise, je veux parler des événements d'Algérie. Or, pas plus aujourd’hui

qu'hier, je ne suis en mesure de me prononcer autrement qu'à la faveur

d'indications telles que celle-ci : « L'armée scandalisée de la

carence des pouvoirs publics ».

Il

faut donc examiner le contexte, contexte, favorable, contexte défavorable.

Contexte

favorable : l'homme au prestige unique, à la gloire incomparable, aux

services rendus exceptionnels. L'homme de Brazzaville, qui, plus qu’aucun

autre, signifie par sa seule présence à cette tribune une espérance pour les

peuples d'outre-mer. Oui, c'est une espérance pour beaucoup de nos frères.

Enfin

le général de Gaulle incarne l'autorité indispensable à la conduite des

affaires publiques, et cela n'est pas négligeable, même si cela nous fait

entrer déjà dans le contexte inquiétant.

Je

ne doute pas, en tout cas, que le contexte favorable amènera certains de nos

collègues à déposer dans l'urne un bulletin blanc, je ne doute pas qu'ils sont

sincères et que dans ce grand débat où se pose la question : de Gaulle

sauvera-t-il la République ou bien la perdra-t-il ? ce soit le même souci

patriotique qui commande leur réponse.

Contexte

inquiétant : la réforme de la Constitution. Les indications fournies ne

nous renseignent pas. Je n’en connais que les grandes lignes. Serai-je obligé

de recourir aux souvenirs d'un itinéraire qui commence a Bayeux ? Peu

importe.

Nous

ne nous battrons pas pour les rites, pour les mœurs, pour les travers de ce

système tant dénoncé. Quelques-uns des hommes qui entourent le général de

Gaulle dans son Gouvernement sont d'ailleurs particulièrement qualifiés pour le

défaire. Ce système, ils l'ont fait, ils l'ont géré, ils l'ont perdu. (Applaudissements

à l’extrême gauche et sur plusieurs bancs à gauche.)

A droite. Et

vous ?

M. François Mitterrand. J'ai voté, avec mes amis de groupe, qui se

partageront dans ce vote, contre la Constitution de 1946 et j'ai voté, avec les

mêmes amis, pour tous les projets réformant cette même Constitution.

Cependant,

j'ai tout lieu de croire qu'il ne s'agit pas en l'occurrence – c'est bien

clair – d'une réforme de la Constitution, même à la manière de

M. Pierre Pflimlin. Il s'agit tout bonnement, mesdames, messieurs – pourquoi le nier, le taire, ou

l'oublier ? – d'un changement de régime. (Applaudissements sur quelques

bancs à gauche.)

Le

contexte favorable, il appartient à un certain nombre d'entre vous, qui se

prononceront « pour », de l'exposer entièrement. Pour moi, je

voudrais dire ma principale objection.

La

présence du général de Gaulle signifie, même malgré lui, que désormais les

minorités violentes pourront impunément et victorieusement partir à l'assaut de

la démocratie. (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Lorsque,

le 10 septembre 1944, le général de Gaulle s'est présenté devant l'Assemblée

consultative issue des combats de l'extérieur ou de la Résistance, il avait

auprès de lui deux compagnons qui s'appelaient l'honneur et Ia patrie.

Ses

compagnons d'aujourd'hui, qu'il n'a sans doute pas choisis mais qui l'ont suivi

jusqu'ici, se nomment le coup de force et la sédition. (Applaudissements à

l'extrême gauche et sur plusieurs bancs à gauche).

En bref, au moment où l'Assemblée nationale va se

prononcer, au moment où - comme son message solennel l'a rappelé ici même

avant-hier - le plus illustre des Français se présente devant nous, je ne puis

oublier que le Général de Gaulle, président du Conseil pressenti, fut appelé

d'abord et avant tout par une armée indisciplinée. (Murmures à droite.)

En droit, le Général de Gaulle tiendra ce soir ses

pouvoirs de la représentation nationale ; en fait il les détient déjà du coup

de force. (Vifs applaudissements sur de nombreux bancs à gauche.)

Quelqu'un vient de dire : dans quelque temps, vous

vous rallierez.

Eh bien ! Oui, mesdames, messieurs ! Si le général de

Gaulle est le fondateur d'une nouvelle forme de démocratie...

...si le général de Gaulle est le

libérateur des peuples africains, le mainteneur de la présence de la France

partout au-delà des mers, s'il est le restaurateur de l'unité nationale, s'il

prête à la France ce q'il lui faut aussi de continuité et d'autorité, je me

rallierai, mais à une condition...

M. Pierre Charles. Un portefeuille !

M. le Président (André Le Troquer) : Ces

interruptions sont intolérables.

Je préviens ceux qui s'en rendraient coupables que je

prononcerai des rappels à l'ordre avec inscription au procès-verbal.

M. François Mitterrand. Je prie

monsieur le Président de l'Assemblée nationale de ne pas s'émouvoir.

M. le Président. Je ne suis pas ému. ! (Rires)

M. François Mitterrand. Il est

vrai, que j'ai eu plus souvent l'occasion de refuser un poste dans un

gouvernement que ce monsieur ! (Rires)

Mesdames, messieurs, puisqu'il s'agit de nous séparer

pour des mois, puisqu'une seule chose est claire dans ce qui nous a été

annoncé, c'est que nous serons sans délai en congé, puisque nous savons que

nous est réservée une séance de pure forme, imposée par la Constitution, le

premier mardi d'octobre, puisque le général de Gaulle nous invite à nous taire

et à le laisser faire, je pense que c'est maintenant qu'il faut crier à la

Nation que les hommes qui se battent pour la liberté et pour la souveraineté

populaire, même s'ils ont le cœur plein d'inquiétude, même s'ils sont

angoissés, ne se laisseront pas aller au désespoir.

Il y a encore beaucoup à faire et la France continue.

Il y a la foi et il y a la volonté et il y a, au bout du compte, la liberté

victorieuse dans la patrie réconciliée.

Cet espoir me suffit, m'encourage, m'accompagne au

moment où je vais voter contre l'investiture du général de Gaulle.(Vifs applaudissements

sur de nombreux bancs à gauche et sur tous les bancs à l'extrême gauche.)

FRANCOIS MITTERRAND

LE CAS MITTERRAND

"

François Mitterrand réunit et exalte en lui les humaines contradiction

françaises "

J. Lacouture.

Neuf ans après sa mort, François Mitterrand reviendra en

février sous les traits de Michel Bouquet dans le Promeneur du Champs-de-mars,

dernier film du réalisateur français Robert Guédiguian qui suscite déjà les

inquiétudes de la mitterrandie. L'occasion pour En Rade de revenir sur les

traces d'une jeunesse française pris dans la tourmente des années noires.

La première difficulté lorsqu'on étudie François Mitterrand

vient de l'homme même. Son itinéraire, n'a rien de banal, débutant à l'extrême

droite pour incarner finalement " l'espoir du peuple de gauche ", il

a pris part aux violents affrontements idéologiques d'avant 1939, a fait la

guerre comme sergent, a vécu les drames des prisonniers de guerre, puis s'est

retrouvé à Vichy. Il a été pétainiste, giraudiste et résistant. A 27 ans il

avait déjà rencontré le Maréchal, De Gaulle et Giraud. Pétainiste puis

résistant : son parcours fut celui de nombreux français engagés dans la guerre.

Nous reviendrons sur cet itinéraire sinueux sur les ambiguïtés et

contradictions du personnage, en allant au-delà de ses propres paroles, de ses

propres écrits et des nombreuses polémiques. Tout cela dans un souci de vérité.

L'entreprise n'est pas facile, car le souvenir de l'occupation obsède et "

sature " la conscience nationale. Combien de films, de téléfilms,

d'ouvrages consacrés chaque année à cette période de notre histoire nationale ?

Ils sont nombreux et posent les jalons d'une mémoire d'un passé proche qui fait

désormais partie de notre environnement culturel et politique. Les polémiques

succèdent aux révélations, les commémorations aux procédures judiciaires. Ces

quatre " années noires " en prenant une place démesurée dans la

mémoire nationale sont le signe d'un passé à vif, trace d'un deuil inachevé…

A travers Mitterrand, c'est la question centrale de l'attitude des français

dans leur ensemble durant la dernière guerre qui doit être posée. A celle-ci

s'est ajouté ces vingt dernières années, le désir de faire ou refaire le procès

de Vichy et celui de la collaboration. Le cas Mitterrand en offre un exemple

criant. Jamais ce passé n'a autant donné l'impression qu'il n'arrivait pas à

passer. Depuis 30 ans Vichy est un objet national de dispute. Etudier le cas

Mitterrand, c'est abordé une question essentielle dans les enjeux de mémoire

récents.

* * *

MITTERRAND

DANS LA TOURMENTE DU SYNDROME DE VICHY

Les querelles de mémoire

Les querelles de mémoire autour de Vichy ont eu ses trente dernières années de

plus en plus d'effets dans la société française. Ce passé a pesé et pèse encore

sur notre présent.

Un exemple : en 1984, 3 députés de l'opposition mettaient en cause F.

Mitterrand, ce qui leur valut la perte pour trois ans de leur indemnité pour

injure au président de la république. " François Mitterand a un passé !

" s'était exclamé François d'Aubert. Autrement dit un passé vichyssois.

L'attaque n'avait rien de nouveau : les adversaires de François Mitterand l'utilisaient

régulièrement en voici deux exemples…polémiques.

La Francisque, inépuisable objet de délices pour ses

adversaires, source d'incessantes contorsions pour ses fidèles.

La francisque de Mitterrand portait le n°2202 et lui fut certainement attribué

en mars-avril 1943 pour " récompenser les services rendus à l'Etat

français ". Cette décoration fut très longtemps un tabou dont l'évocation

était mise au compte de l'acharnement de l'extrême droite, Mitterrand n'ayant

jamais pris le risque de démentir, ni de s'expliquer de manière claire. Reste

que l'on peut s'interroger sur le sens de la polémique. La francisque n'était

pas forcément la marque la plus nette de l'engagement vichyste ni un brevet

systématique de collaboration. Elle était souvent un signe de reconnaissance

accordé à des maréchalistes fidèles. La francisque constitue un symbole au

propre comme au figuré. Elle est la marque d'un service professionnel rendu

dans le cadre d'un régime dans lequel François Mitterrand, quelles qu'aient été

ses motivations profondes, a effectivement joué un rôle. Même si elle a été

décerné a une date ou les choses changent, ou des maréchalistes, voire des

pétainistes fidèles, passent à la résistance et à la dissidence, ni plus ni

moins.

Avec " Une Jeunesse française ", ouvrage paru en

1994, Pierre Péan relancé la polémique sur le passé de François Mitterrand,

latente depuis 50 ans, récurrente depuis son accession à la présidence de la

République, plongeant le pays tout entier dans le souvenir d'une période

trouble de la mémoire nationale.

Si l'ouvrage de P. Péan constitue une réelle avancée dans la connaissance du

personnage, l'affaire éclatait à quelques mois de la fin du second septennat

qui devait mettre un terme à la carrière politique de François Mitterrand.

L'arme de l'Histoire s'offrait donc non seulement aux opposants irréductibles,

mas également aux héritiers en tout genre. Et cette arme là, était d'un

maniement plus simple et plus redoutable que celle de la discussion politique.

Le débat attendu sur le bilan de 14 années de présidence a ainsi totalement été

escamoté par les empoignades sur la présence de F. Mitterrand à Vichy et sur

ses liaisons avec René Bousquet.

Mais Pierre Péan en dissipant le brouillard qui entourait encore le parcours du

jeune Mitterrand proposait un ouvrage prisonnier d'une perspective

téléologique, biographie partielle et focalisée sur " la " période

sensible car elle constituait un enjeu politique contemporain. L'indignation

nationale suscitée par ces révélations a pris son sens véritable que parce que

nous savions par définition qu'il ne s'agissait pas d'un anonyme, mais du futur

président de la République et du 1er président de gauche de la Ve République.

C'est la raison pour laquelle le parcours relativement banal d'un jeune catholique

ambitieux, d'un fonctionnaire subalterne du régime, comme il y en a eu, est

devenue sous la plume de certains commentateurs un symptôme inquiétant de la

vie politique française.

De l'usage du souvenir comme arme polémique

La campagne de 1981 ou comment la vérité politique de l'heure a supplanté

momentanément la vérité de l'Histoire.

Une fois encore avec un extrême violence polémique le souvenir de l'occupation

va se retrouver au cœur d'un débat parfois irréel. Lors de la campagne

présidentielle de 1981, l'analyse de cette polémique offre une bonne occasion

de comprendre le mécanisme de l'invective et sa fonction particulière dans le

développement du syndrome.

D'abord elle éclate à un moment important des divisions internes. Plus que

d'autres campagnes, celle de 81 voit s'affronter 2 camps irréductibles, les 2

bords de la faille bi séculaire franco-française. Au-delà des 2 leaders, c'est

la droite et la gauche historiques qui s'opposent. Rien d'étonnant donc de voir

resurgir la vieille querelle des résistants et des collaborateurs. Choisir l'un

ou l'autre des candidats, signifiait avoir prise dans les querelles du passé.

On votera ainsi juif résistant pour se venger des collabos de gouvernement. La

polémique a permis de transcender le débat traditionnel entre droite et gauche,

comme si l'enjeu de 1981 prenait une épaisseur historique et renvoyait aux

grands débats du siècle. Cette polémique qui prend des allures de guerre

fratricides hexagonales, laisse transparaître la nature idéologique de la

seconde guerre mondiale et l'absence de consensus national sur la nature du

conflit et sur sa représentation. Lors de cette campagne s'opère un transfert

de la lutte politicienne triviale, vers les combats sublimés du passé.

La part de

vérité : Mitterrand face à lui-même :

François Mitterrand pour évoquer sa jeunesse a souvent

procédé par métaphores ou laissé œuvrer quelques plumes bienveillantes.

Peut-être estimait-il qu'il y a des vérités que la génération de la guerre - la

sienne - transmet avec difficulté aux suivantes. Peut-être comme tant d'autres

de français, petits ou grands, a-t-il pensé un temps pouvoir garder sinon le

secret du moins la discrétion pudique sur certains faits. Dans ses brèves

confidences sur cette période, François Mitterrand use parfois de la contradiction

: il déclare en 1969 : " rentré en France, je deviens résistant sans

problème déchirant ". Dans un raccourci saisissant il remodèle son passé :

un et demi a disparu, l'épisode de Vichy est mis entre parenthèse. Etait-il

donc impossible d'assumer le fait qu'il fut, à son rang modeste, l'un des

cadres de Vichy que la Résistance cherchait à débaucher ? A cette époque alors

que Mitterrand aspire aux plus hautes fonctions, les rappels historiques

n'étaient peut-être pas faciles, ni les esprits préparés. Mais comme pour

d'autres personnalités politiques qui ont eu à répondre devant de l'opinion de

leur conduite passée, le secret a probablement coûté plus cher q'une confession

précoce. Car ces années ont laissé des traces matérielles (francisque, photos,

écrits sur son pèlerinage en Thuringe). Mais le comble dans cette affaire est

que le principal intéressé a grandement contribué à semer le doute dans les

esprits.

Mitterrand a pris l'initiative d'un entretien télévisé avec

J.P. Elkabach, le 12 septembre 1994 pour s'expliquer tant sur sa maladie que

sur son passé, rompant ainsi deux réserves traditionnelles de la fonction

présidentielle. Le décalage entre les attentes d'une opinion publique désemparé

et les propos ambigus du président sur le régime de Vichy et sur les leçons

qu'il en tenait, loin de calmer les esprits, a au contraire accru le trouble

des consciences. Son intervention télévisée, loin de clarifier des choses a

paru donner raison à ceux qui ne voulaient plus se souvenir que du pétainiste de

1942-1943 pour oublier le résistant de 1943-1944 et plus encore le Président de

1994. Car Mitterand a bien été tout cela.

RETOUR SUR UN ITINERAIRE SINUEUX

Les années Vichy

François Mitterrand est né le 26 octobre 1916 à Jarnac en Charente. Il reçoit

une éducation catholique. Sa famille est fortement marquée à droite. En 1934,

il monte à Paris pour étudier à la faculté de droit et à la Fondation nationale

des sciences politiques. Séduit par les Croix-de-Feu du colonel de La Rocque,

il a été dès 1934 membres des volontaires nationaux, l'organisation de jeunesse

de cette ligue d'extrême droite devenue, après sa dissolution en 1936, le Parti

Social Français. Mobilisé en septembre 1939, le sergent Mitterand du 23e

régiment d'infanterie coloniale blessé par un éclat d'obus près de Verdun le 16

juin 1940 et fait prisonnier en Allemagne. A 25 ans il partageait ainsi le sort

de 1 650 000 prisonniers de guerre. En décembre 1941, il s'évade prés trois

tentatives manquées. L'exploit ne fut pas unique : 16 000 tentatives réussies

pour la seule année 1941. Installé à Vichy dès janvier 1942 (il y gardera un

domicile jusqu'en décembre 1943), il occupe un emploi contractuel, deux postes

relativement subalternes, d'abord à la Légion Française des Combattants puis en

mai 1942, au commissariat général aux prisonniers de guerres et rapatriés et

aux familles de prisonniers de guerre. Etablit par une loi du 14 octobre 1941

ce commissariat a été dirigé jusqu'en janvier 1943 par M. Pinot. Après son

renvoie par P. Laval en janvier 1943 le commissariat prendra une orientation

pro-nazie. Mais jusqu'à cette date le commissariat ne joue pas un rôle directement

politique et se consacre surtout à la réinsertion des prisonniers rapatriés,

créant une " maison de prisonnier " dans chaque département et près

de 2700 " centres d'entraides " à l'échelon local, essentiellement en

zone occupée. Cet organisme s'inscrit pourtant a bien des égards dans le droit

fil de la politique du régime. Son action civique et sociale était entièrement

placée sous l'égide de la Révolution Nationale. Selon l'historien C. Lewin :

" L'attitude des cadres du commissariat aux prisonniers de guerre était

dès le début anti-allemand donc anti-collaborationniste. Quant au régime de

Vichy, il lui apportèrent pour la plupart, à l'origine leur soutient. Toutefois

l'ambiguïté de ses relations avec l'occupant et son glissement constant sur la pente

de la collaboration augmentèrent leur méfiance et précipitèrent leur

éloignement. Leur action fut tout autant civique et sociale, apolitique et

attentiste ". En janvier 1943 Pinot est révoqué par Laval. F. Mitterrand,

âgé de 26 ans et chef de service de l'Information du commissariat pour la zone

sud. Il conserve cependant un poste à la tête des centres d'entraides, c'est à

ce titre qu'il reçoit la francisque gallique sans doute en mars-avril 1943,

époque ou les attributions devenues plus sélectives, récompensaient un

pétainisme bon teint.

Il ne fait pas de doute que Mitterrand ait été maréchaliste, à savoir plein de

confiance mais aussi d'admiration pour l'homme Pétain. Il déclare dans une

lettre du 13 mars 1941 : " j'ai vu le maréchal au théâtre […] il est

magnifique d'allure, son visage et celui d'une statue de marbre. " Il aura

d'ailleurs l'occasion de le rencontrer le 15 octobre 1942.

Qu'il ait été pétainiste, autrement dit que, dans un premier temps, il se soit

senti relativement à l'aise dans le nouveau régime, trouvant des vertus à la

Révolution nationale est également peu contestable. On en jugera par le ton et

e contenu d'une lettre, publiée par P. Péan et datée du 22 avril 1942. Non

seulement il avoue n'être pas particulièrement inquiet du retour aux affaires,

en avril 1942, de Laval, qui doit selon lui faire ses preuves, mais il condamne

la fonctionnarisation de la Légion française des combattants (L.F.C.), lui

préférant le modèle du Service d'ordre légionnaire (S.O.L.), que vient de

mettre en place Darnand, instrument d'un pétainisme musclé.

Autant qu'on puisse le suivre, F. Mitterrand paraît osciller entre des hommes

de la droite extrême et des pétainistes moins aventureux. Parmi les premiers,

installés dans les allée du pouvoir, citons G. Jeantet, membre de la Cagoule

(organisation secrète d'extrême-droite), chargé de mission au cabinet civil de

Pétain, l'un de ses deux parrains lorsqu'il reçut la francisque. Dans le

deuxième groupe exercent sur lui leur influence F. Valentin, le second directeur

de la L.F.C., M. Pinot déjà cité et Antoine Mauduit, sorte de moine-soldat.

Mais Mitterrand fut - comme le plus grand nombre - adversaire du

collaborationnisme, cette accommodation pleine et entière avec l'occupant

nazie. Notons aussi qu'il demeura imperméable à tout ethnocentrisme et donc à

l'antisémitisme d'Etat, même si la politique à l'encontre des Juifs ne paraît

pas l'avoir préoccupé à l'époque… Voilà ce qu'on peut dire sur ces années

Vichy.

Mitterrand résistant

Résistant F. Mitterrand l'a été incontestablement, à partir de l'été 1943. Il

est alors devenu responsable d'un mouvement de prisonniers résistants. Son

parcours relativement original, témoigne d'un désir d'autonomie comme du souci

d'être reconnu par des instances de la résistance intérieure et par Charles de

Gaulle.

En mars 1943, le tout nouveau RNPG ou groupe " Pinot-Mitterand "

obtient le soutien et le financement de l'O.R.A. qui regroupe des militaires,

jusque là fidèles à Vichy, passés à la résistance après novembre 1942

(dissidence giraudiste). A u printemps 1943, E. Claudius-Petit, numéro 2 du

mouvement Franc Tireur et l'un des responsables des Mouvements unis de

résistance (M.U.R.), rencontre à Lyon F. Mitterrand : le R.N.P.G. cherche à

s'insérer dans l'organisation unifiée de la Résistance intérieure. Quelques

semaines plus tard il obtiendra plus de succès auprès d'un autre responsable

des M.U.R., Emmanuel d'Astier de la Vigerie dirigeant du mouvement libération

sud. E réalité la clef du problème se trouve à Alger, au CFLN créée en juin

1943. L'accueil fut difficile : " Un mouvement de résistance des

prisonniers de guerre ? Et pourquoi pas celui des coiffeurs !? " avait

lancé le général de Gaulle lors de sa rencontre avec Mitterrand. En réalité les

mouvements de résistance voulaient la fusion entre les différentes

organisations d'anciens prisonniers, dans la logique de l'unification générale

en cours.

Le 15 novembre 1943 F. Mitterrand s'envole pour Londres grâce à l'aide de

l'ORA. Le 2 décembre il est à Alger. Sa rencontre avec de Gaulle se passe mal.

Le général demande à ce que les organisations de prisonniers fusionnent sous

l'égide de M.R.P.G.D., seule condition pour recevoir matériel et argent. Mais

F. Mitterrand refuse la tutelle du mouvement de Michel Cailliau. Les services

d'Alger ne facilitent pas son retour en France. Pourtant très vite les talents

de négociateur et d'homme d'appareil de Mitterand s'expriment. Il s'emploie

fort de ce qu'il a compris à Alger et à Londres, à jouer un rôle prépondérant

dans la fusion exigée par Alger. L'opération n'est pas simple elle consiste à

unifier un mouvement gaulliste, une branche du Front national communiste et une

organisation pétainiste et giraudiste dont le rôle va être décisif. Le 12 mars

1944, sous l'égide du CNR les responsables des 3 mouvements se rencontrent

clandestinement à Paris et fondent le MNPGD : Mitterrand est l'un des 4 membres

du comité directeur national.

Ne regroupant que des prisonniers, il n'était en rien comparable aux grands

mouvements, Combat, Libération-Sud etc.. Reste qu'il figurait dans

l'organigramme de la France combattante. Ses activités valurent à Mitterand

comme à ses proches d'être traqués par l'occupant et la milice devenue la

police politique de Vichy. Rattaché au F.F.I. leurs groupes d'actions mis sur pied

par Patrice Pelat et Jean Meunier participent à la Libération de Paris.

François Mitterrand fut l'un des quinze secrétaires généraux des départements

ministériels faisant fonction de gouvernement par intérim

Génération Mitterrand

L'ancien Président est l'exemple type du maréchalo-pétainiste devenu résistant.

Son parcours fut celui de certains Français engagés. La principale difficulté

réside dans l'évaluation chronologique du passage de l'un à l'autre.

Le premier décrochage est vraisemblablement sa démission du Commissariat au

reclassement des prisonniers à la suite de la révocation en février 43 par P.

Laval de M. Pinot. Dans le même temps tout en demeurant de sensibilité

maréchaliste il rencontre H. Freynay (Combat) et des officiers de l'O.R.A..

Mais c'est certainement quand il fut convaincu au début de l'été 43,

l'évolution de l'Algérie aidant (installation de bases du futur gouvernement

provisoire) que la Résistance devenait politiquement crédible, qu'il rejoignit

ses rangs sans plus jouer sur les deux tableaux.

Le cas du jeune Mitterrand, c'est celui d'une trajectoire fréquente pour

l'époque, dont l'épopée officielle de la Résistance a disqualifié le récit, le

réduisant à l'état de secret encombrant. Des milliers de Français n'ont pas

trouvé leur place dans cette mise en scène qui a longtemps opposé une France

résistante, supposée majoritaire, à une France pétainiste supposée minoritaire.

Ils ont vécu une autre histoire où l'on pouvait être un partisan convaincu de

la Révolution nationale avant de devenir résistant, ou l'on restait parfois

maréchaliste après être entré en résistance autant de situations fréquentes

avec les itinéraires de la minorité de dissidents et de résistants de première

heure. Pour l'historien américain Robert Paxton, l'histoire personnelle de

Mitterand est significative : " l'histoire personnelle de F. Mitterand

pendant la guerre fait de lui un Français plutôt typique, plutôt représentatif.

Beaucoup de Français ont sincèrement cru, au début, que Pétain allait pouvoir

faire mieux, beaucoup ont cru pouvoir occuper des fonctions techniques à Vichy

pendant un an ou deux. Mais la Révolution nationale et l'engrenage de la

Collaboration rendaient la situation impossible et nombre d'entre eux ont pris

leurs distances ou ont changé de camp. C'est d'ailleurs la tragédie de Vichy

d'avoir recruté de bonnes volontés qui ont mis du temps à s'apercevoir qu'au

lieu de créer leur union sacrée, comme en 14, le régime a commencé par des

exclusions. C'est un point essentiel. "

Les ambivalences et les ambiguïtés, les itinéraires en clair-obscur n'ont pus

supporter, une fois la paix revenue, la lumière irradiante du gaullisme. Bien

sûr des hommes et des femmes qui passèrent du pétainisme exalté au maréchalisme

inquiet, du légalisme à la dissidence, de Vichy à la Résistance, durent alors

se replier sur leurs souvenirs, faire de ces années une affaire intime, devenue

inavouable avec le temps.

* * *

Certains hagiographes de l'ancien président ont tenté de

travestir les faits. On a reproché à F. Mitterrand lui-même de "

fonctionner au trou de mémoire et de manifester une " incapacité à revenir

sur soi ". Mais n'est-ce pas en définitive lui faire porter seul le défaut

de toute une génération ? Car cette histoire c'est d'abord celle de tout un courant

de la résistance, voire d'une partie des Français. Certains ont continué à

chercher le cadavre qui se cacher dans quelques malles secrètes de l'Elysée.

Mais cela nous expliquera-t-il les ambivalences d'un homme qui appartient

autant à son passé qu'à notre Temps ? Serons-nous mieux éclairés sur la

génération Mitterrand qui a traversé la guerre et porte encore la trace des

ambiguïtés de l'époque ? Le cas Mitterrand et l'idée qu'il s'est faite de la

gestion des séquelles renvoient à une évidence : l'ex-président est un homme de

sa génération, qui est celle de la défaite, de l'occupation, de Vichy mais

aussi celle de la Résistance, de la Libération mais encore celle de

l'épuration, des dilemmes de l'après-guerre et de la Reconstruction. Cette

évidence, pour la comprendre, il est nécessaire d'embrasser d'un seul regard

toute la période de la crise. Les clivages de l'occupation passèrent à

l'intérieur d'une même conscience tandis que l'individu, lui, tentait de

traverser l'épreuve en restant aussi intact que possible. Ces clivages d'il y a

un demi-siècle expliquent sans doute même s'ils ne les justifient pas les

positions de l'ancien président sur ces questions si sensibles.

L'histoire est une relecture et une réécriture constante du passé et rien ni

personne n'interdisent de s'interroger de manière récurrente sur cette période,

sur sa signification profonde, sur ses prolongements éventuels. A condition de

ne pas perdre de vue le respect de la vérité, à condition de ne pas utiliser le

souvenir comme un alibi politique et une arme polémique.

La première obligation du devoir de mémoire est le respect de la vérité en tout

cas d'une certaine humilité face à la tragédie et à la complexité de ces années

terribles. La seconde est de ne pas exiger des générations passées la lucidité

et le courage dont on peut faire preuve après coup en temps de paix, alors que

la France n'a rien connu de comparable au cataclysme de la seconde guerre

mondiale depuis 1945. La polémique sur le passé de F. Mitterrand constitue une

des manifestations les plus aiguës du " syndrome de Vichy ". Non

seulement ce passé ne passait pas, mais il remontait brusquement, tel un

malaise parvenu à son paroxysme. Tandis que la clameur s'amplifiait, l'affaire

Mitterrand apparaissait comme le sommet d'un processus dans lequel se mêlaient

toutes les attentes insatisfaites, les ambiguïtés entretenues ou les illusions

tenaces sur une possible résorption volontariste du traumatisme engendré par

les souvenir douloureux de l'an 40.

Bibliographie

Ouvrages généraux

Lacouture J., François Mitterrand une histoire de français, Le Seuil,

Paris, 1998.

Péan P., Une jeunesse française. François Mitterrand 1934-1947, Fayard,

Paris, 1994.

Ouvrages spécialisés

Lewin C., Le retour des prisonniers de guerre français, Paris, P. U.

Sorbonne, 1986.

Rousso H., Le syndrome de Vichy, de 1944 à nos jours, Le Seuil, coll.

points histoire, Paris, 1987, 1990.

Conan E., Rousso H., Vichy, un passé qui ne passe pas, Gallimard, coll.

Folio histoire, Paris, 1996.

Revues

L'histoire N°spécial, " Le dossier Mitterrand ", N°253, Avril 2001.

" Entretien de Robert Paxton par Eric Conan ", L'Express, 16 juillet

1992.

Témoignages

Mitterrand F., Ma part de vérité, Fayard, Paris, 1969.

MACHINES A FRAUDER

A mesure qu'approche le premier tour de l'élection

présidentielle, la méfiance grandit. Rejoignant la majorité des formations

politiques de gauche, le Parti socialiste (PS) vient de demander un moratoire

sur l'utilisation de machines à voter électroniques pour les prochaines

élections – présidentielle et législatives. François Bayrou avait déclaré,

début mars dans le magazine Politis, qu'il fallait "suspendre

toute utilisation" de ces appareils, qui équipent une cinquantaine de

communes françaises. Des grands partis, seul l'UMP n'a pas manifesté

d'hostilité vis-à-vis du vote électronique.

Sur Internet, le sujet déchaîne

les passions. Une pétition, lancée voilà quelques semaines par les

informaticiens Pierre Müller et Chantal Enguehard (université de Nantes) sur le

site ordinateurs-de-vote.org, vient de franchir le cap des 56 000 signataires.

Le blog betapolitique.fr propose, lui, un formulaire pour faire "annuler

les machines à voter en dix minutes via une class action [action collective] en

référé".

En dépit de cette défiance quasi

générale, un à deux millions de Français devraient voter, les 22 avril et 6

mai, grâce à ces terminaux. Trois modèles sont agréés en France, conçus et

fabriqués par le néerlandais Nedap, l'américain ES&S et l'espagnol Indra Sistemas.

Les machines à voter, plaident

leurs constructeurs, permettent un dépouillement immédiat, sans besoin de

scrutateurs, sans gâchis de papier et sont accessibles aux personnes

malvoyantes. Certes, disent les détracteurs, mais le vote électronique ne peut

pas être soumis à un contrôle des citoyens.

"Le système de vote actuel a été conçu pour que quiconque, même le plus ignorant, puisse se forger l'intime conviction que le vote s'est déroulé honnêtement, dit Roberto Di Cosmo, chercheur au laboratoire Preuves, programmes et systèmes (CNRS, université Paris-VII). Lorsque le vote se fait par voie électronique, est-il possible de se forger, seul, la même conviction ? La réponse est non : il faut recourir à l'expert, à l'argument d'autorité." De fait, la composition exacte (le code-source) des programmes informatiques installés sur ces machines n'est pas rendue publique. Elle est contrôlée par des organismes indépendants comme Bureau Veritas, mais pas par les citoyens.

Si le logiciel de vote est altéré

ou remplacé par un programme frauduleux – qui avantage un des candidats par

exemple – comment le savoir ? L'Association for Computing Machinery (ACM), la

principale association mondiale d'informaticiens, basée aux Etats-Unis, ne voit

qu'une seule solution : tout dispositif de vote électronique devrait être

doublé d'un système d'impression d'un bulletin papier que l'électeur pourrait

contrôler visuellement. Un recomptage de ces bulletins pourrait ainsi valider

le vote électronique. Mais, en France, le règlement technique, émis en novembre

2003 par le ministère de l'Intérieur, n'oblige pas les fabricants à équiper

leurs machines de ce système de doublon imprimé.

Le risque est-il réel ? "Sans

que des fraudes avérées aient été mises au jour, plusieurs cas de défaillances

de systèmes de vote électronique ont été relevés ces dernières années, surtout

aux Etats-Unis, mais aussi en Europe", affirme-t-on au PS. De

multiples incidents de fonctionnement auraient ainsi été répertoriés, selon le

parti de Ségolène Royal. "Le plus notable : à Sarasota en 2006

(Floride), environ 18 000 voix semblent n'avoir pas été enregistrées dans une

élection pour la Chambre des représentants se jouant à 369 voix."

A l'automne 2006, des informaticiens néerlandais ont désossé une machine de marque Nedap et sont parvenus à en changer le logiciel. Des chercheurs américains de l'université du Connecticut ont de leur côté réussi à détourner le logiciel d'une machine de marque Diebold (non commercialisée en France). Ils ont en outre réussi à faire en sorte que le caractère frauduleux du programme installé ne soit pas détectable avant une date donnée, rendant indétectable la manœuvre par des tests préélectoraux.

Un exemple fameux de dysfonctionnement est celui de Schaerbeek (Belgique), en mai 2003. Le décompte des voix exprimées avait alors excédé de près de 4 000 le nombre d'inscrits dans la circonscription ! Les experts chargés d'élucider l'énigme n'ont rien décelé d'anormal dans le fonctionnement de la machine incriminée. Ils ont conclu à "l'inversion spontanée et aléatoire d'une position binaire" dans les circuits de l'ordinateur fautif. Pour faire simple : un "bit" qui devait normalement être de valeur 0 a pris la valeur 1. Un faux calcul électoral en quelque sorte…

Stéphane Foucart

MACHINES A VOTER

Nicolas Barcet et Bastien Gentil

mercredi 18 avril 2007

Mise à jour du 17/04/07 :

face à un plaignant contestant l’utilisation de machines à voter

dans sa commune, le TA a non seulement refusé sa plainte, mais il l’a également

condamné à payer 800 euros d’amende : voir la brève

En conséquence, nous laissons ici les informations qui vous

permettraient d’écrire votre propre recours, mais nous retirons le formulaire

qui permet d’agir en class action. Les actions ne nécessitent ni avocat, ni

procédures compliquées, mais notre intention n’est pas de faire condamner les

gens à devoir payer des amendes.

Les formulaires restent disponibles sur simple demande de

votre part.

En revanche, nous nous préparons à continuer nos actions par la voie. La pression imposée par la vague de plaintes qui s’est enclenchée dans toute la France a permis la mise à jour du défaut d’agrément de plusieurs machines. Un nouvel agrément a donc du être publié en catastrophe le 12 avril. Il devient donc possible de l’attaquer devant le CE par la voie du recours pour excès de pouvoir.

________________________________________________________________________________________________________

Il est encore possible d’agir pour empêcher l’utilisation de

machines à voter au cours de l’élection du Président de la République.

De nouveaux éléments permettent désormais de penser que les

machines installées en 2007 ne correspondent pas aux modèles agréés en 2005.

Leur installation est donc contraire au Code électoral, exactement comme si un

Maire décidait de recueillir les votes dans une cruche en terre plutôt que dans

une urne transparente.

Nous avions déjà proposé un formulaire de class-action

destiné à faciliter le dépot de plainte auprès du Tribunal administratif. Voici

une version 2.0 de cette class-action. Elle comprend désormais ce nouveau

fondement incroyable : les machines à voter utilisées dans les bureaux de vote

en 2007 ne sont pas du même modèle que les machines qui ont été agrées en 2005

par le ministère de l’intérieur.

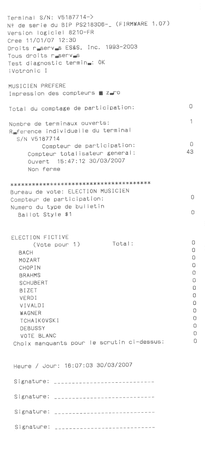

La preuve découle des reçus imprimés par les machines de

test utilisées pour les démonstrations.

D’une part le logiciel qu’elles utilisent a été créé le 11

janvier 2007 à 11h30. Il ne peut donc avoir été agréé en novembre 2005. Les

machines sont donc mises en activité alors qu’elles n’ont jamais été agréées,

bien que ce soit une obligation essentielle imposée par l’article L-57-1 du

Code électoral.

D’autre part, les reçus ne s’impriment pas de la même façon

entre deux machines de la même marque utilisées au même endroit et au même

moment. Les machines vendues correspondent donc à plusieurs modèles différents

et non pas au seul modèle agréé par le ministère.

pv d’ouverture 1

sur ce pv d’ouverture, la date de création du logiciel est

le 12 janvier 2007 et les caractères accentués ne passent pas

pv d’ouverture 2

sur ce second pv d’ouverture, la date du logiciel est la

même, mais les caractères accentués passent : le logiciel faisant fonctionner

les 2 machines n’est pas le même

!!!!!!!!!!